L’émancipation des femmes dans le domaine de la mode

Depuis toujours, en France, la femme passait du statut de fille sous la garde de son père à celle de femme sous celle de son mari, n’ayant donc pas de véritable liberté. Il y eu des progrès puis des régressions dans sa liberté mais c'est réellement durant la première guerre mondiale que les plus grands changements ont eu lieu. Par la suite, avec le temps des nouvelles distractions, de la vie gaie et rapide et l’envie incroyable d’oublier les souffrances de la grande guerre, la femme changera aussi ses loisirs, son habillement, et sa place dans la vie de tous les jours.

|

1°) Un phénomène nouveau et populaire | |

|---|---|

|

Avant la guerre, les différences d'habillements entre des bourgeois et des gens du peuple ou des employés étaient voulues et faciles à reconnaître. Pendant la guerre, les femmes sont envoyées travailler et leur habillement se voit évoluer en conséquences. Les pantalons, les cheveux attachés sont, entre autres, privilégiés pour faciliter leur travail. Ces un premier pas vers une révolution vestimentaire. En effet, par la suite, les modes se popularisent, ne se restreignant plus à la haute société. Elles se diffusent dans tous les milieux sociaux et deviennent beaucoup plus accessibles. Coco Chanel participera activement à ces nouvelles tendances jusqu’à devenir une figure prédominante de la mode.

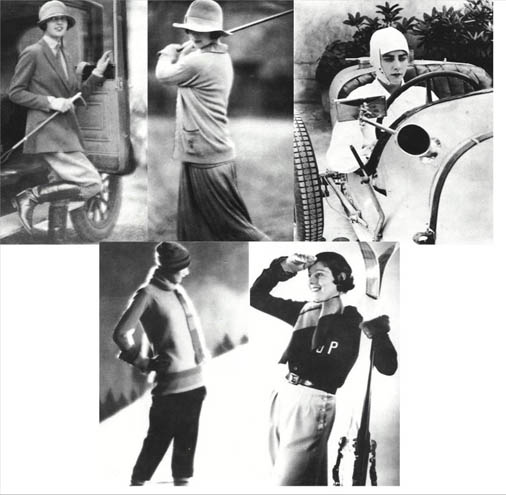

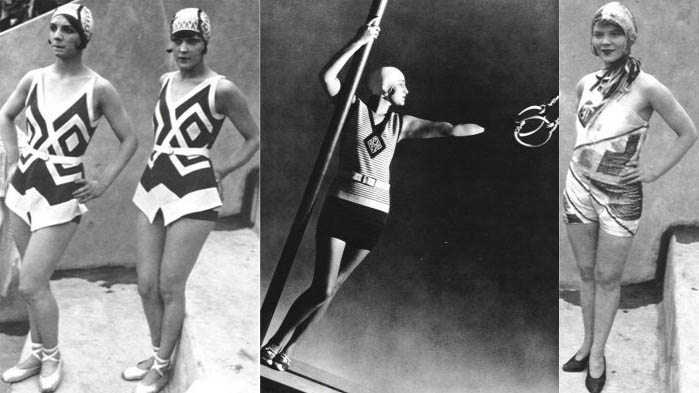

Jeunes femmes des années 20

La silhouette de la femme moderne devient libre et sobre. Fini les corsets. Les lignes droites, les poitrines aplaties donnent à cette mode naissante un côté masculin déjà hérité de la guerre. La distinction entre les différents âges disparaît. Que ce soit en pantalon ou en simple robe droite, qui deviennent d’ailleurs de plus en plus courtes, le noir est principalement porté. Vers 1921 la mode des cheveux courts apparaît clairement jusqu’à touchée, deux ans plus tard, une femme sur trois. La coupe des cheveux, les permanentes et l’utilisation de teintures amènent au développement des salons de coiffures féminins. De même, la demande de produits cosmétiques et les progrès de la chimie conduisent à la création d’une nouvelle industrie : le maquillage.

Une nouvelle mode féminine

L’habilement reflète l’état d’esprit des femmes qui se sentent plus libérées et relaxées, moins confinées dans leur étroit statut d’avant-guerre. Ce ne sont plus les femmes soumises à leur maris de l’avant-guerre, ni les travailleuses de celle-ci. Ce sont d’ailleurs le rôle des femmes pendant la guerre qui a véritablement permis cette formidable avancée, dans l’habillement, mais surtout dans tout le mode de vie des femmes. |

|

|

2°) Le mode de vie des femmes en plein changement | |

|

Les changements de modes ne sont qu’une infime partie des changements que connaissent les femmes. Leur vie change. Suite à la guerre où elles se sont montrées les égales des hommes, il n’est plus rare de voir une femme conduire, faire du sport, danser et sortir le soir, aller voir des spectacles fréquemment et bien sûr travailler. Parallèlement, l’homme démobilisé ne cherche plus une femme pour fonder une famille mais plutôt une compagne avec qui partager sa vie. Elles ont montré de quoi elles étaient capables et ont maintenant accès au travail, comme les hommes. De plus la liberté gagnée pendant la guerre n’a pas été perdu et de nouvelles distractions leur sont désormais admises.

La femme dans de nouveau domaine ( sport, automobile, … ) La vie des femmes est totalement chamboulée, s’accompagnant de sorties avec des hommes, de réceptions où l’on boit et où l’on fume. Les théâtres, les cabarets, les cafés, les soirées mondaines et autres sont de plus en plus fréquentés par les femmes. Celle-ci libère également son corps grâce au sport qui prend de l’importance, la rendant plus sur d’elle et l’embellissant.

Les changements semblent spectaculaires, pourtant tout amène au même but, la simplification. Ce nouveau mode de vie tend à l’uniformité sociale et simplifie la vie de la femme moderne. Mais ces changements ne sont que la continuation des évènements déclenchés par la guerre auprès des femmes.

Les maillots de bain apparaissent.

Marie Curie ( 1867 – 1934 ) Physicienne français d’origine polonaise, Marie Sklodowska, épouse Curie, est précurseur dans bien des domaines. Influencée par la découverte de la radioactivité, elle est vite rejoint dans ces recherches par son mari Pierre Curie. Ils découvrent ensemble, entre autres, le radium et le polonium. Elle est finalement prix Nobel de physique en 1903 et de chimie en 1911. Pendant la Première Guerre Mondiale, elle consacre son énergie à l’effort de guerre. Sensible au sort des malades, elle trouve dans la radiologie une occasion idéale de mettre à profit ses connaissances scientifiques pour soulager la souffrance.

Colette( 1873 – 1954 ) Elevée à Saint-Sauveur-en-Puisaye, Colette y vit, entourée par Sidonie, sa mère, le Capitaine Colette, son père, Juliette, Léopold et Achille, ses demi-frères et soeurs. Elle y fréquente l'école, obtient le brevet élémentaire et le certificat d'études primaires supérieures en 1889. Après des déboires financiers,Colette s'installe à Châtillon-Colligny en 1891. Elle épouse Henri Gauthier-Villars, dit Willy, le 15 mai 1893. Il l'introduit dans les salons littéraires et musicaux parisiens. C'est à cette époque que débute leur 'collaboration' en écriture avec des livres comme Gigi, Mes apprentissages... Après s'être séparée de son mari, Colette joue la pantomime au music-hall, Pan au théâtre Marigny, Rêve d'Egypte au Moulin-Rouge, La Chair au Bataclan... et fait partie des tournées Baret. Elle devient ensuite journaliste au Matin. Le 19 décembre 1912, elle épouse d'ailleurs Henry de Jouvenel, rédacteur au Matin, dont elle aura une fille. Les honneurs pleuvent : en 1920, Colette est nommée chevalier de la Légion d'honneur, élue à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique et à l'unanimité à l'Académie Goncourt. Elle devient présidente de cette Académie en 1949. Colette s'éteint six ans plus tard dans son appartement du Palais-Royal. L'État fait des funérailles nationales à la brillante femme de lettres. Parfait exemple de réussite, Colette encouragea fortement l’entrée des femmes dans des domaines tels que la politique ou les milieux artistiques.

Suzanne Lacore (1875 – 1975)

Autre exemple, d’émancipation politique, Susanne Lacore, nommée Suzon, fut une infatigable propagandiste de la cause socialiste. Bien que ses actions soient modestes, elles restent très actives à la reconstruction du parti dans les années 1921-1930. C’est en effet dans les années 20 que les femmes socialistes, restées pour la plupart fidèles à la SFIO, s’emploient, comme leurs homologues masculins à reconstruire la « vieille maison ». Susanne Lacore devient, de 1924 à 1929, secrétaire du mouvement. Elle incite nombres de femmes à se lancer dans la vie politique et, ainsi, fonde le CNFS : Comité National des Femmes Socialistes.

Coco Chanel ( 1883 – 1971 ) Née Gabrielle Chasnel, Coco Chanel vit sa jeunesse dans un orphelinat en Corrèze. Débarquée à Paris, elle débute dans la chanson française, puis se marie avec Alfred Capel qui lui offre un magasin, où elle confectionne des chapeaux. Le succès aidant, elle se lance dans la couture et popularise le jersey. Ses liaisons sont pour elle le moyen de moderniser l'habillement féminin (création du pantalon, du fameux tailleur), de répandre le tweed et d'accompagner la mode garçonne des années 20. En 1921, elle lance sa marque de parfum, inaugurée par le célèbre ‘Numéro 5’, et fréquente Cocteau, Picasso, Radiguet et Diaghilev. Dans les années 30, elle crée une marque de bijoux fantaisie, parures glamours pour ornementer ses créations. Tout en continuant de créer de nouveaux parfums, ses collections sont vantées par l'élite et obtiennent un franc succès outre-atlantique. La Seconde Guerre mondiale met fin à ses activités textiles. Défiée par Dior, elle revient à la couture en 1954. D'abord boudée en Europe, son succès à l'étranger a certifié sa primauté sur l'univers de la mode. Revendiquant l’émancipation des femmes, Coco Chanel a toujours tenu à son statut indépendant. Soucieuse du mode de vie des femmes, ses créations misent avant tout sur le confort, apportant beaucoup au quotidien des femmes.

Bécassine

Le personnage fictif de Bécassine apparaît pour la première fois le 2 février 1905 dans « La Semaine de Suzette ». Ce fut le premier personnage féminin de la bande dessinée. Bécassine rencontre très rapidement un énorme succès. Généreuse, optimiste, candide, charismatique, Bécassine a tout pour séduire le lecteur, le plus souvent très jeune. Ses albums font l’écho des évolutions, des inventions et des modes qu’elle traverse, participant même aux événements historiques. C’est donc une Bécassine patriote et courageuse que l’on retrouve dans Bécassine pendant la Grande Guerre, Bécassine chez les alliés ou encore Bécassine mobilisée. Dans les années 1920, elle véhicule une méthode éducative s’opposant aux modèles traditionnels. Dévouée aux enfants, complice et confidente, elle est la première nourrice à s’intéressée à l’enfant en temps que personne en devenir. A la fois témoin actif d’une période en pleine mutation et icône d’une éducation d’avant-garde, Bécassine reste une figure emblématique adulée par plusieurs générations.

| |

|

|